Guerrilla Sindical

«Si no puedes ser grande, aprende a ser

pequeño», esta vendría a ser la máxima guerrillera por excelencia. Con

ella unos pocos, pero que conocen bien el terreno, que han tejido

amplias redes de enlaces y solidaridad, que saben cuando esconderse

entre las sombras y cuando sorprender saliendo de los matorrales, pueden

derrotar a muchos.

Pero la guerrilla es la forma

organizativa para los malos tiempos. Para los de la represión, de la

clandestinidad. Para cuando se nos impone ser pocos y ninguna otra forma

de organizarse es posible. ¿A quién le gusta dormir al raso noche tras

noche, olvidar lo que es una comida caliente, llenarse los pies y las

manos de barro? ¿O ir, libres, por llanuras y montañas? Cuando se puede,

cuando nos dejan, hemos de bajar del monte y tratar de ser muchos. De

ser los muchos. De ser grandes. ¿O no?

En los años veinte el lema de la

Industrial Workers of the World, el sindicato revolucionario anglosajón,

era «One Big Union». Una Gran Unión, o una gran central sindical. Ser

grandes, ser muchos, pero golpear como uno solo. ¿Por qué debía de ser

así?

La respuesta está en el modelo de

producción pre-fordista. A finales del siglo XIX y comienzos del XX los

Estados liberales, incluso los más democráticos, no hacen demasiados

esfuerzos por incluir a la clase trabajadora dentro de su proyecto

político. El Estado social es mínimo, así como el desarrollo de las vías

mediadas de negociación sindical y la intervención de los gobiernos en

el mundo laboral. Salarios bajos, jornadas largas, sin vacaciones, sin

legislación contra el despido. Sin protección ante el accidente o

garantías ante la jubilación. Es en este contexto que se desarrolla la

acción de los sindicatos revolucionarios.

Este modelo aboca inevitablemente a dos

caminos. O la sumisión ante la patronal, lo que compromete la propia

supervivencia material de las plantillas, o el conflicto. De los

conflictos que se ganan salen acuerdos que se imponen a la patronal y

que en el Estado español toman el nombre de bases de trabajo.

Hay quien quiere identificar las bases

de trabajo como el antepasado de los actuales convenios colectivos, pero

lo cierto es que su naturaleza es bien distinta. Para empezar toda base

de trabajo era, sí o sí, producto de un conflicto laboral. Si el

conflicto se ganaba el documento era firmado por el propio sindicato que

llevaba a cabo la lucha en representación directa de los trabajadores y

por la patronal. En ocasiones, si la base es importante, irá también

firmada por un gobernador civil de provincia o un ministro del trabajo,

pero por lo general el gobierno se mantiene al margen tanto del

conflicto como de la negociación.

En segundo lugar, por lo general las

bases de trabajo se van a aplicar únicamente sobre los obreros afiliados

al sindicato que han librado el conflicto. En algunos casos incluso es

posible que el sindicato logre imponer a la patronal que solo pueda

contratar a trabajadores afiliados a la propia central.

Las consecuencias de este tipo de modelo

de negociación colectiva son claras. Se tiende a una afiliación masiva

que, además, debe de ser muy activa si quiere que se mantengan las bases

firmadas. También se tiende a la unidad bajo una sola central sindical,

al menos por empresa y sector. El término esquirol no hacía referencia

tanto a quien no secundaba una huelga como a quien no pertenecía al

sindicato al que debía pertenecer: La One Big Union. Frente a este

concepto de unidad sindical hay quienes reivindican la «libertad» de no

pertenecer al gran sindicato, caso de la Unión de Sindicatos Libres en

la Cataluña de los años 20, de inspiración tradicionalista y que solo

podemos calificar como prefascistas.

Dentro de este difícil modelo los

sindicatos revolucionarios comienzan a conseguir victorias y a amenazar

el orden capitalista. Esto coincide cronológicamente con el surgimiento

de los fascismos, en los que el capitalismo logrará imponer el modelo

del sindicato vertical. Aquí, para evitar el conflicto social, obreros y

patronos son incluidos dentro de la misma estructura y todas las formas

de lucha que permitían a los trabajadores obtener victorias en el

modelo anterior (la huelga, el boicot y el sabotaje), son prohibidas y

duramente reprimidas.

El sindicato vertical se establece en el

Estado español con la victoria de las tropas de Franco, impuesto a

punta de fusil, y toma el nombre de Organización Sindical Española. Un

modelo así, basado en la extinción represiva de todas las fricciones que

provoca la guerra de clases, tiene unos claros límites. Sólo puede

mantenerse en una situación de excepción, cuando las violencias son

canalizadas hacia la guerra imperialista (caso de Italia y Alemania) o

cuando la economía se mantiene bajo una constante depresión autárquica

que impide el desarrollo productivo (caso del Estado español). En el

momento en que, en el caso del régimen franquista, los tecnócratas del

Opus toman las riendas de la economía y el país se industrializa el

sindicato vertical se queda obsoleto. Por dentro, es copado por la

infiltración opositora y, por fuera, es desautorizado de forma que los

convenios entre patronal y plantillas se firman al margen de la

estructura.

Después de cuarenta años de mantener el

movimiento obrero en una cárcel el vertical se derrumba. Las fuerzas que

se le oponían salen a la luz, en tanto que otras renacen de la muerte

impuesta. El Estado español ha estado todo ese tiempo en una cápsula del

tiempo pero, a nivel sindical, ¿qué ha pasado en el resto de Europa

occidental?

Tras la segunda guerra mundial, ante el

fracaso de los fascismos y la amenaza soviética, se establece un

consenso socialdemócrata. Los trabajadores cualificados de Europa son

incluidos en el proyecto político de la burguesía. El Estado social se

extiende y las democracias se vuelven más amplias y representativas. Si

el palo del fascismo no había logrado exterminar el conflicto social,

quizá había que probar con la zanahoria.

La patronal está ahora dispuesta a

integrar a los sindicatos dentro de la estructura empresarial y los

gobiernos aparentan ser árbitros neutrales. Los sindicatos que prosperan

en este momento logran grandes cuotas de poder, a costa de renunciar a

sus objetivos revolucionarios y de supeditar su acción al programa de un

partido socialdemócrata, laborista o democristiano. Frente al tipo de

acuerdo que hemos analizado más arriba, los acuerdos que genera este

modelo sindical van firmados por lo general, ya no por un sindicato en

cuestión, sino por un órgano de representación unitaria elegido a través

de unas elecciones sindicales. Sería el caso de los shop stewards

committees en Reino Unido o de los comités d´entreprise en Francia. El

acuerdo firmado tiene carácter legal y no es extraño que los órganos

gubernamentales intervengan tanto en las negociaciones como en los

conflictos.

Las consecuencias de este modelo sobre

el movimiento sindical son justo las contrarias. Para que un acuerdo se

mantenga ya no es necesario que la afiliación sindical sea demasiado

grande, ya que se aplica a todos los trabajadores independientemente de

si su sindicato ha participado o no en el conflicto.

La tendencia, antes que al conflicto

directo, es a la concertación y a la estabilidad, al mantenimiento de la

paz social, por lo que tampoco es necesario que la plantilla se

implique demasiado, profesionalizándose la negociación. Por último, en

lugar de a la unidad bajo una única central, se tiende a la pluralidad

producto de las elecciones sindicales. Lo que se disfraza de libertad

para el trabajador, que puede elegir a la fuerza que más le convenga,

también supone que la empresa pueda pactar con el sindicato que le venga

mejor siempre que tenga suficiente representatividad.

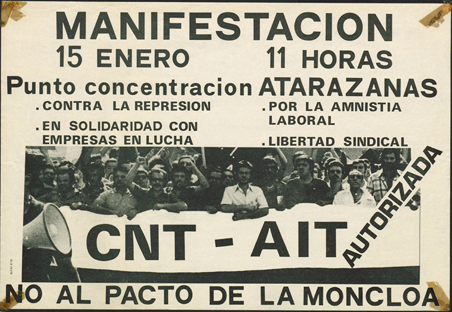

Volviendo al Estado español, cuando cae

el modelo sindical fascista, la mayor parte de la oposición reivindica

el modelo de negociación que tiene lugar en el resto de Europa, con

órganos de representación unitaria, mediación gubernamental, convenios

colectivos y cogestión empresarial. Entre tanto la CNT, que renace desde

la clandestinidad y el exilio, reivindica las bases de trabajo.

Se reparten fotocopias de viejas bases

de trabajo firmadas en el año que siguió a la proclamación de la segunda

república, o entre febrero y julio de 1936, dos momentos de excepción

para los trabajadores y para la CNT, en los que la patronal estaba en

retroceso y acepta firmar bases muy beneficiosas para el sindicato. En

el primer caso por el shock que provoca el hundimiento repentino de la

monarquía, en el segundo porque consideran que el golpe militar que les

salve está cercano, como efectivamente era. Se pretende hacer de la

excepción la norma, sin recordar, u olvidando a propósito, los límites

del modelo. Y es que ante situaciones de represión sindical, ante

pérdidas de afiliación o relajamiento de las plantillas las bases del

trabajo caían. Las patronales dejaban de aplicarlas y las condiciones

laborales volvían a empeorar, en un modelo profundamente inestable.

Igualmente hay que decir que, en

aquellos lugares donde nunca ha habido un sindicalismo de concertación,

como en los EEUU, el viejo sistema se mantiene sin que ello sea en

absoluto beneficioso para los trabajadores. Si los acuerdos sindicales

se aplican únicamente sobre los obreros sindicados no es raro que los

propios sindicatos se vean constantemente ante la tentación de hacerse

corporativos. Si añades a la ecuación una brutal represión contra el

mayor sindicato de clase, la IWW, hasta reducirlo a la marginalidad,

tienes un modelo copado por sindicatos corporativistas que sólo miran

por los intereses de su propio sector. ¿O a nadie le suena la forma de

actuar del gremio de actores de cine?

El problema de proponer un retorno a las

bases del trabajo es que ni las patronales, ni unos trabajadores que

aspiran a igualarse a la aristocracia obrera de Alemania o Francia,

están muy por la labor. Eso sin tener en cuenta que el resto de

sindicatos ya están ejerciendo de forma extraoficial el nuevo modelo.

Sólo faltaba que el gobierno, a través de los Pactos de la Moncloa, lo

ratificara.

La CNT, que en un principio se niega

tajantemente a participar en la negociación de los convenios colectivos,

se verá divida entre quienes aceptarán formar parte de los órganos de

representación unitaria y quienes no. Pero ambos sectores se acaban

viendo obligados a tragar con los convenios.

Ante el modelo de producción fordista,

las fuerzas que apostaban por la no mediación, por la acción directa,

por la autonomía sindical y por escalar los conflictos hacia un futuro

revolucionario, ya no pudieron ser grandes y debieron aprender, sin

jamás retroceder, a ser pequeñas.

Ahora que el neoliberalismo ha puesto en

crisis al modelo sindical de la concertación, que los comités de

empresa quedan reducidos a la inoperancia, que los convenios colectivos

caen como fruta demasiado madura, que los gobiernos se quitan el disfraz

de amables mediadores, es quizá el tiempo para salir de entre los

matorrales y dar el asalto. En un momento como el actual, las complejas

maquinarias burocráticas en las que se han convertido los sindicatos de

concertación no son capaces de dar la lucha ni por sus propios

privilegios. Es el tiempo de la flexibilidad en las tácticas, de la

sorpresa. Los pocos, pero que conocen bien el terreno, que tejen redes

de solidaridad, pueden ser capaces de vencer. ¿Crisis del sindicalismo o

la oportunidad para la guerrilla sindical?

![[CAST] Guerrilla Sindical](http://lasoli.cnt.cat/wp-content/uploads/2016/10/guerrsind5-1-1000x640.jpg)