[Memoria] Fotografía entre claroscuros

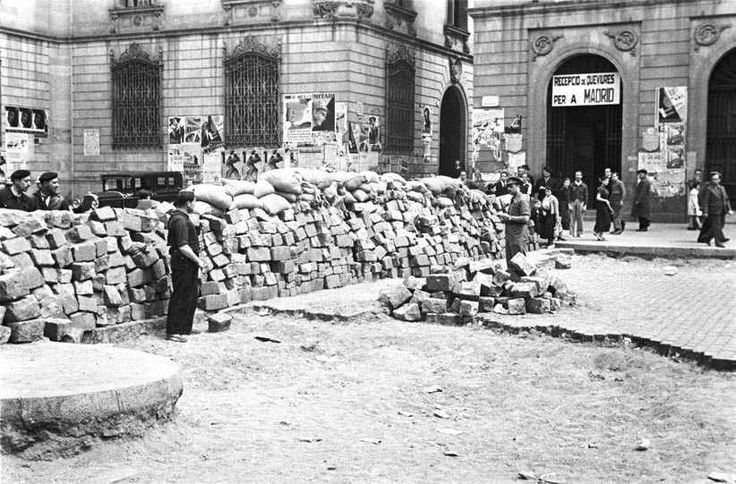

![[Memoria] Fotografía entre claroscuros](http://lasoli.cnt.cat/wp-content/uploads/2018/02/fot-rambles-1268x640.jpg)

Imagen: Ramblas de Barcelona, mayo de 1937.

Son las doce de la noche de un cinco de

marzo. El albañil anarcosindicalista seca su frente surcada de arrugas

con el puño de su chaqueta. Galones de teniente coronel recogen el

sudor. Agarra el papel con una mano grande de dedos hinchados por años

de trabajo; su otro brazo está en cabestrillo por un accidente. Al

comienzo de la guerra, cuando no llevaba galones, sus hombres le habían

apodado “el Viejo” porque él tenía cuarenta años y ellos apenas llegaban

a los veinte. Pero parece que ha pasado una eternidad desde entonces.

Va a pronunciar el discurso más duro de

la noche y su rostro de cuero está muy tenso. Habla. Se describe a sí

mismo como un hijo del pueblo. “Carne de su carne y sangre de su

sangre”, dice. Pero a su lado hay un militar de carrera que da un golpe

contra un gobierno democrático. El coronel lo mira vigilante. A su

alrededor otros golpistas decoran la escena con rostros que van desde la

incertidumbre hasta el alivio.

Aquella mañana controlaban Madrid tropas

leales al gobierno (es decir, controladas por el PCE). La 70ª brigada

del cuerpo de ejército de Cipriano Mera (el único de los cuatro del

ejército del centro cuyo mando no es del Partido Comunista) ha bastado

para derrotarlas y tomar los puntos estratégicos de la ciudad. Sin él,

el golpe habría fracasado. Ahora, suya la ciudad que ha resistido

durante tres años, habla de un gobierno traidor, de independencia y de

paz. Termina de hablar y se levanta. El coronel toma su asiento. Ahora

es él el que habla. Es muy tarde pero toda la ciudad escucha. La voz del

militar en todos los transistores de una urbe en un silencio que durará

décadas.

El golpe de Casado, que provocó la

rendición republicana en la guerra civil, dibuja una escena que puede

parecer de excepción. De punto final, de hecho. Pero es capaz de

hablarnos de todo el conflicto en general y del papel del

anarcosindicalismo en él, en particular. Nos habla de cómo se crea la

historia. Nos habla de las lecciones que no aprendimos y de qué relatos

triunfaron, lo que no es poca cosa.

Empecemos. La propaganda republicana

disfrutó de una máquina mucho mejor engrasada que la franquista al menos

hasta que este, ya convertido en régimen, logra renovar sus filas de

intelectuales orgánicos que no saludasen a la romana en los años

sesenta. Así que en esta guerra la historia la escriben, al menos

durante un tiempo, los perdedores. Y como los fusiles son pesados y las

trincheras no son lugares muy cómodos, esta historia se escribe desde el

exilio. Lo que significa que la escribe, desde el exilio, la única

fuerza que mantiene un liderazgo unificado, apoyado internacionalmente y

con una estrategia clara de intervención: el Partido Comunista de

España.

Asumiendo que no todo lo que hicieron nuestros predecesores fue puro, que no todo fue un camino de rosas, que las causas del fracaso no siempre vinieron de fuera, podemos comenzar a formar una memoria histórica madura.

Una gran parte de la actual visión de

izquierdas sobre la Guerra Civil se debe a un imaginario levantado por

la labor propagandística del PCE en la clandestinidad y el exilio. Esto

nos lleva a que visiones muy sesgadas de ciertos episodios del conflicto

sean compartidas incluso por enemigos declarados del estalinismo. Tierra y Libertad,

de Ken Loach, es una muy buena película. Pero en ella el director

trotskista explica cómo los hechos de mayo son un levantamiento de las

milicias en Barcelona ante su negativa a la militarización. Siguiendo al

dedillo la versión del PCE, los incontrolados prefieren luchar en

harapos y con fusiles de las guerras carlistas, entorpeciendo el avance

de la guerra, si con eso pueden conservar su independencia política. A

este relato, que perfectamente habría podido narrar Santiago Carrillo,

se suman contribuciones de Orwell, que en sus días como miliciano apenas

sabía el idioma y en su Homenaje a Cataluña, principal

inspiración para la película, llega a confundir a la guardia de asalto

con la guardia civil. Nos hemos creído este relato y encima nos ponemos

del lado de los románticos milicianos que se empeñan en luchar en

alpargatas contra un ejército regular.

Pero si uno examina la prensa

anarcosindicalista de la época, o lee lo que nos tienen que decir los

testimonios de personajes de la CNT del momento, se encuentra con una

historia bien distinta. Ahora los provocadores incontrolados son

miembros del PSUC, partido pantalla del PCE en Cataluña creado a partir

de las clases medias urbanas descontentas con la revolución, que buscan

poner en crisis al gobierno de Largo Caballero, del sector sindicalista y

revolucionario del PSOE, para poner a un presidente del gobierno afín a

la contrarrevolución: Juan Negrín. Finalmente la escaramuza logra

aislar a los ministros de la CNT en torno al veterano socialista y su

gobierno cae. Un putsch, un golpe de timón de la Comintern. ¿Y

las milicias? Disueltas en el ejército popular desde el decreto de

militarización de octubre de 1937. Por el gobierno de Largo Caballero y

con cuatro anarquistas de ministros. ¡Siete meses antes! Para mayo, un

conflicto completamente resuelto.

Esta falta de capacidad a la hora de

construir nuestra memoria, dependiendo de tendencias ajenas, o incluso

contrarias, a la nuestra, ha cristalizado en los referentes que

reivindicamos. Nos encanta Durruti porque murió muy al comienzo de la

guerra y su figura fue ensalzada precisamente por aquellos a los que

Durruti se oponía políticamente, hasta el punto de que su efigie

apareciera en todos los despachos y él fuera nombrado teniente coronel a

título póstumo por el gobierno de Negrín. Sin embargo, nos subimos al

carro cuando se trata de acusar a García Oliver de vendido por aceptar

un ministerio o a Cipriano Mera de traidor por apoyar un golpe militar.

Si, apartando la propaganda comunista de

“resistir es vencer” –fácil de decir cuando se está en Francia y

mientras tratas de evacuar a tus cuadros a la Unión Soviética–, acudimos

a la propia legitimidad de origen de Negrín en el gobierno o al vacío

de poder dejado por el propio presidente al dejar la silla vacía,

Cipriano Mera cometió la falta, si acaso, de ser inocente y considerar

que Franco, que no había demostrado nada similar a la clemencia ni lo

demostraría en toda su vida, aceptaría una rendición honrosa. Como digo,

dejar en manos de otras fuerzas la construcción de nuestra historia nos

ha llevado a soslayar al que fue el mejor dirigente militar que produjo

la CNT en todo el conflicto.

Pero más allá de la cuestión de la

construcción de mitos, la escena del golpe de Casado y el trágico final

de la guerra sirven para señalar una cuestión que todavía es de más

importancia. El hecho de que un destacado militante anarcosindicalista

acabara secundando un golpe militar es producto no solo de lo terrible

de la situación aquel cinco de marzo, sino sobre todo de la nula

capacidad de la CNT de imponer una línea política propia durante la

guerra.

El Libro Rojo de Mao, que para citas

oportunas viene siempre bien, dice “quienquiera que relaje la vigilancia

quedará desarmado políticamente y quedará reducido a una posición

pasiva”. Creo que la trayectoria de la anarcosindical en la guerra no

podría definirse mejor con menos palabras. Historiadores como Agustín

Guillamón ya lo han apuntado en alguna ocasión, y en ello radica la

diferencia entre la CNT que levanta las barricadas en Barcelona y es

capaz de vencer al ejército en julio del 36 y la que las desmantela y

cede ante el PSUC en mayo del 37.

Para el congreso de Zaragoza, poco antes

del golpe del 18 de julio, la CNT es capaz de trazar un proyecto

político revolucionario. Sus comités de defensa se encontraban activos

en las capitales más importantes. Había tejido, había organización,

había una gran violencia por desatar y un plan para establecer los

tiempos. Sin embargo, no habían pasado ni dos días desde que se venciera

al ejército y se desenvolvieran todas aquellas fuerzas que habían

tardado años en gestarse, y la CNT ya estaba renunciando a elementos

fundamentales de su programa revolucionario. Con la negativa a la

propuesta de García Oliver de “ir a por el todo” se pone la primera losa

sobre el proceso revolucionario.

Y esa es la principal mentira de la

propaganda del PCE convertida en noción común sobre la Guerra Civil. La

CNT fue, de todas las fuerzas que componían el bando republicano, la que

más renuncias llevó a cabo en beneficio del desarrollo de la guerra.

Renuncia cuando mantiene la Generalitat. Renuncia cuando acepta formar

parte del gobierno en vez de formar un Consejo Nacional de Defensa;

renuncia cuando impulsa la formación del ejército popular en unos

términos menos democráticos de lo que era posible; renuncia cuando

retira los adoquines de las calles de Barcelona cediendo toda

posibilidad de hegemonía política y, finalmente, renuncia colaborando

con el golpe que pone fin a la guerra.

La CNT no tumbó a la Generalitat. Porque no supo, porque no pudo o porque no quiso.

Tenemos una visión completamente

distorsionada del papel de la anarcosindical en la guerra. Por un lado

nos conformamos con el papel de enfants terribles que otros nos

dieron. Por otro, idealizamos los primeros momentos de la guerra,

frente al papel de la CNT desde mayo del 37 hasta el final de la

contienda. Es triste que la historiografía libertaria haya caído en los

mismos errores que la peor historiografía burguesa, convirtiendo su

Historia en la de los grandes hombres y las grandes batallas. A luchar

en los tiempos oscuros, como son los nuestros, se aprende de las

historias sobre los tiempos oscuros.

Un informe del comité peninsular de la

FAI del 30 de septiembre de 1938 señala que un tercio de los soldados

del ejército popular tenían carnet confederal. Pero menos del 10% de los

jefes de los cuerpos de ejército y divisiones eran anarcosindicalistas.

Nos cuesta muy poco acordarnos del triunfo que fue formar a decenas de

miles de trabajadoras y trabajadores en milicias las horas que siguieron

al 18 de julio, pero somos tan injustos como sus adversarios políticos

con aquellos militantes anarcosindicalistas que continuaron vertiendo su

sangre, a pesar de verse infrarrepresentados en la dirección militar,

por librar al mundo del fascismo.

Asumiendo que no todo lo que hicieron

nuestros predecesores fue puro, que no todo fue un camino de rosas, que

las causas del fracaso no siempre vinieron de fuera, podemos comenzar a

formar una memoria histórica madura. Y a construir mitos que nos

impulsen en el trabajo de hoy. No todo fue heroico. A veces hubo que

pactar. A veces negociamos mejor, a veces peor. A veces cometimos

errores incorregibles.

Hay una tendencia de historiadores

afines al anarquismo que se empeñan en señalar que en la Guerra Civil

había tres bandos: el sublevado, el gubernamental y el revolucionario.

Creo que esa visión nos hace mucho mal en cuanto a que reproduce,

precisamente, la mitología iniciada por el estalinismo y nos lleva a

conformarnos con una posición marginal, también en cuanto a los

referentes históricos.

La CNT no tumbó a la Generalitat. Porque

no supo, porque no pudo o porque no quiso. La CNT trató de imponer la

creación de un Consejo Nacional de Defensa (como había hecho en Aragón),

en el que las fuerzas sindicales fueran las que tuviesen el control. Y,

ante la imposibilidad de imponer su posición, cedió a entrar en el

gobierno de Largo Caballero para afianzar las conquistas conseguidas. La

CNT trató de impulsar el mando único mediante su propia propuesta de

ejército popular (sujeto a un mayor control sindical de lo que

finalmente fue), para finalmente forzar a sus milicias a integrarse a lo

que había. La CNT fue, en definitiva, una fuerza pragmática que puso, y

puede que demasiado, ganar la guerra por encima de hacer la revolución.

El verdadero elemento distorsionador del

bando antifascista era el PCE y su control sobre la fracción socialista

de Negrín, sujeto a intereses extranjeros que no siempre coincidían con

una victoria antifascista (y a veces ni siquiera con la supervivencia

material del pueblo trabajador), especialmente en la fase final de la

guerra, cuando Stalin está tratando de llegar a acuerdos de

apaciguamiento del nazismo; cosa que, por otro lado, habían hecho ya las

democracias liberales.

Las fuerzas revolucionarias del

proletariado de la II República española trataron de resistir a la

reacción en un momento internacional realmente difícil. En unos momentos

en los que el fascismo alemán comenzaba a lamerse los labios pensando

en la conquista de su Lebensraum y en los que la principal

revolución del ciclo de 1917 había derivado en un Estado monopolista y

burocrático. Malos tiempos para un último coletazo de la revolución

mundial. Y, aún así, durante un breve verano, pareció posible ganar.

Un verano iluminado no por seres

etéreos, sino por personas y organizaciones extremadamente reales. Y

que, precisamente por ser reales, pudieron ser derrotadas. Solamente

asumiendo su derrota, derribando todos los ídolos, podremos visualizar

que nosotros, que tampoco somos dioses, podemos vencer. Y venceremos.